セルロースナノファイバーとは? 特徴・用途例・普及に向けた課題点を解説します

近年の産業製品においては、化石燃料由来の代替として植物由来の素材開発が活発です。中でも「セルロースナノファイバー」という素材は特にその有望性がクローズアップされています。

そこで今回は、SDGsへの重要な貢献が期待されている、セルロースナノファイバーの特徴や用途例について詳しくご紹介します。セルロースナノファイバーに関連するおすすめの製品も併せてご紹介していますので、導入を検討中の企業様はぜひ参考にしてみてください。

この記事のポイント

・生分解性のある再生可能資源であり、環境適合性に優れた素材として注目

・SDGsに貢献できる素材として、今後様々なメーカー企業への導入が見込まれる

・セルロースナノファイバーに関連するおすすめ製品をご紹介

目次

セルロースナノファイバーとは?

セルロースナノファイバーは、植物素材を機械的に解繊して得られる極めて細かい繊維のことです。セルロースナノファイバーの製品化や開発は、水系用途の実用化が進んでいる一方で、樹脂と混ぜるタイプの複合材料はこれから実用化が普及していく段階です。環境省や経済産業省などがセルロースナノファイバー利用技術の開発を後押ししており、2030年には年間1兆円の市場規模を目標としています。

また、持続可能な素材として注目されており、さまざまな産業分野での利用が期待されています。

多種多様な素材から作り出すことが可能

セルロースナノファイバーの主な素材は木材ですが、基本的にはセルロースを含むあらゆる植物から作ることができます。例えば、稲や麦のわら、もみ殻などだけでなく、野菜くず、茶殻、みかんの皮、そして紙・古紙も材料になります。

また、海藻やホヤの外皮に含まれるセルロース成分からもセルロースナノファイバーを製造することが可能です。さらには、竹やコーヒーのかす、ホップのつる、ブドウの茎などからの研究も進んでおり、地域の特産農産物を利用した地域発のセルロースナノファイバー産業の可能性も浮かび上がっています。

セルロースナノファイバーの特徴

セルロースナノファイバーは、木材などの植物由来の素材で、鋼鉄の5分の1の軽さに対して約5倍の強度を持ちます。また、高強度繊維であるアラミドと同等の弾性率、熱変化が少ない、ガラスと同等の熱伝導性、大きな比表面積、高いガスバリア性、特異な粘性を持つ水分散液などの特性があります。

水分散液は静置時には粘度が高く、流動時に急激に低下し、オイルや無機物が均一に混ざる特性があります。化学パルプを原料とした場合には保水性が高く、親水性材料と相性が良く、機械パルプを原料とした場合には脱水性に優れ、古紙パルプを原料とした場合には複合材料として安価な補強効果を発揮します。

また、樹脂と複合することで、弾性率と強度を向上させ、高配合での使用により軽量化と高い力学物性を実現します。この特性により、高強度や耐熱性が求められる用途での展開が可能となり、持続可能な素材としてのポテンシャルを秘めています。

セルロースナノファイバーの用途例

セルロースナノファイバーはその優れた特性ゆえ、様々な業界分野での活用が期待されています。

自動車

車両の燃費向上やCO2排出量の削減には、部品の軽量化が大きな要因となります。その中で、自動車部品の樹脂化が注目され、さまざまな分野で進行しています。現在、自動車産業で広く用いられている樹脂はポリプロピレン(PP)で、低密度と優れた加工性を備えていますが、単体では十分な強度を確保できないという課題がありました。

これまで、PPにはガラス繊維などのフィラーを添加して補強する方法が採用されてきましたが、この代替手段としてセルロースナノファイバーが注目を浴びています。実際に自動車部品にセルロースナノファイバーを導入した研究開発によって、16%の軽量化と11%の燃費改善が実現されたという成果があります。

食品

セルロースナノファイバーの応用範囲は食品添加剤にも広がっています。セルロースは基本的にブドウ糖から成るため、人間の摂取には安全です。これまでに、セルロースナノファイバーを使用してお菓子の食感を変化させた商品や、高機能な飲料の開発が行われてきました。

また、地球温暖化への対策として注目を浴びている大豆たんぱくを使った人工肉にも、セルロースナノファイバーの添加によって肉の本来の食感を再現する可能性が期待されています。

建材

日本の竹林が最も広がる鹿児島県では、竹から得られるセルロースナノファイバーを使用した樹脂サッシの開発が進行しています。試作と検討の結果、竹セルロースナノファイバーを添加した樹脂サッシは、通常の樹脂と比較して曲げ弾性率が30%以上向上し、また、既存の樹脂サッシと同等以上の熱貫流率を達成しました。

この新しいサッシは、アルミサッシと比較しても冷暖房による熱負荷を30%削減できるとされ、室内の温熱環境の改善にも寄与する可能性が期待されています。

普及に向けた課題

セルロースナノファイバーの広がりを促進する上での最大の障害は、その材料費の高さです。価格を引き下げるには、大量消費される分野での使用が必要ですが、セルロースナノファイバーは少量の添加でも効果を発揮する機能性材料として主に使用されており、現時点では量産によるコスト効果が得られていません。このため、大量消費される構造材料への採用においても、高い材料費が課題となり、そのジレンマに直面しています。

素材メーカーとしては、構造材料にセルロースナノファイバーを添加することで補強効果を向上させることが、セルロースナノファイバーの普及を進める最良の方法かもしれません。少量のセルロースナノファイバー添加でも、現行のガラス繊維と同等以上の補強効果とコスト削減を達成できれば、採用する製品メーカーは増加する可能性があります。

セルロースナノファイバーに関連するおすすめ製品をご紹介

バイオマスナノファイバー「BiNFi-s(ビンフィス)」

BiNFi-sは、セルロース、キチン、キトサン、シルクなどの生物由来原料を、スギノマシン独自の「ウォータージェット製法」で、ナノレベル(直径10~20nm、長さ数µm)に解した、「超・極細繊維素材」のシリーズです。

一般的には、原料によって「セルロースナノファイバー(CNF)/ナノセルロース」、「キチンナノファイバー」、「キトサンナノファイバー」、「シルクナノファイバー」などと呼ばれています。

近年、国内外で応用開発・研究が盛んに行われており、製品化も進んでいます。

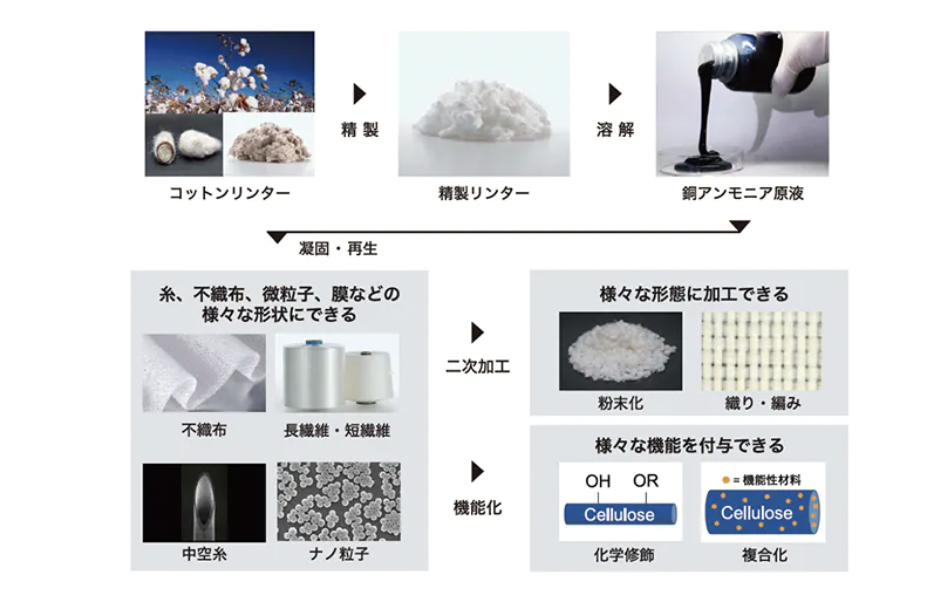

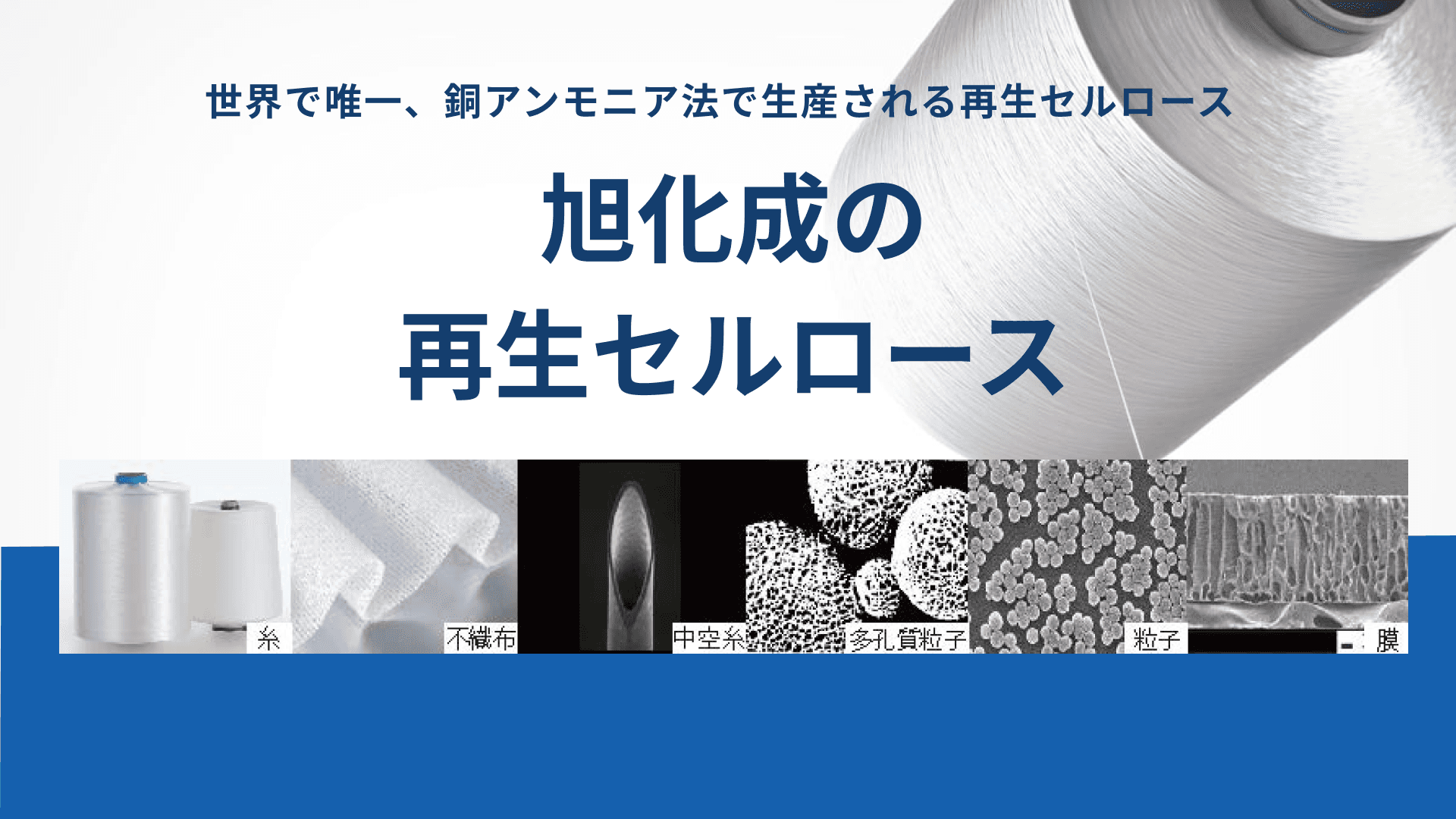

旭化成の再生セルロース

旭化成の再生セルロースは、世界で唯一、銅アンモニア法という製法で作られています。綿実油の生産時に副産物として発生するコットンリンターを原料とし、1931年より生産を開始しました。

さまざまな形に加工が可能で、アパレル向け繊維「ベンベルグ®」、長繊維不織布「ベンリーゼ®」、医療向け除去フィルター「プラノバ®︎」など、幅広い分野で使われています。非晶領域が多いため、染料などの分子を吸尽しやすく、また化学修飾や機能性材料との複合がしやすいなど利点があります。

また、天然素材であるコットンリンターを100%原料として作られているため、生分解性があり、土に埋めると堆肥化します。サステナビリティという観点からも需要のある素材です。

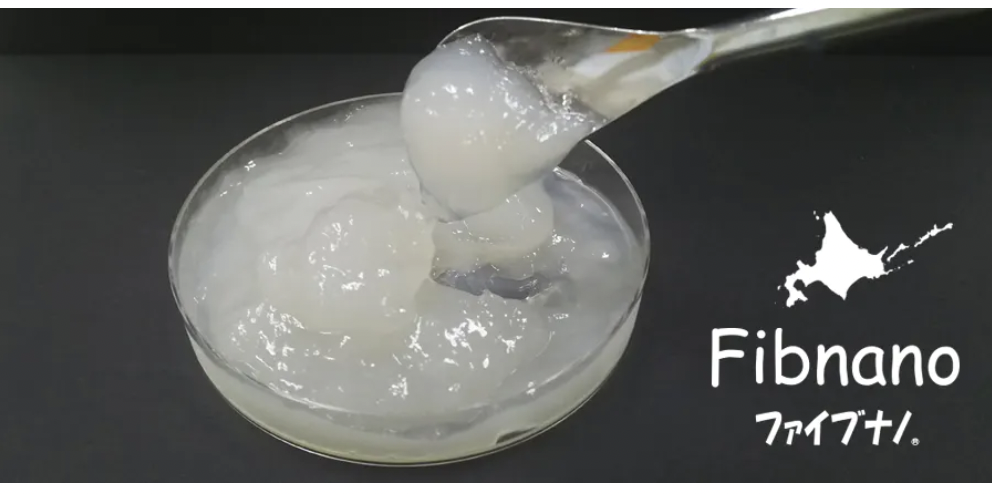

Fibnano®(ファイブナノ)

Fibnano®[ファイブナノ]は、甜菜やサトウキビ由来の砂糖を原料に日本の伝統技術“発酵”により作られたセルロースナノファイバーです。

徐放特性により抗がん剤等のドラッグデリバリー効果が確認(マウス試験)されており医療分野や、増粘剤、乳化安定剤として食品分野等での利用が期待されております。

機能性と安全性を活かして、食品や化粧品、医薬品等の様々な製品の付加価値を高める新素材として利用を目指しております。

Fibnano®(ファイブナノ) Resin

Fibnano® Resinは、甜菜由来糖蜜を原料に日本の伝統技術“発酵”により作られたセルロースナノファイバー Fibnano® (ファイブナノ)を複合化した繊維強化樹脂です。

石油由来のプラスチックと同等の強度、耐熱性、加工性等の機能があります。

さいごに

セルロースナノファイバーは、環境に優しい植物由来素材でありながら、多様な産業に適用可能な先進的な素材です。現在の深刻な環境問題の解決には、セルロースナノファイバーを未来の大規模産業用素材として位置づけ、開発と普及を進める必要があります。

evortでは、セルロースナノファイバーに関連するおすすめ製品を掲載していますので、ぜひご覧になってみてください。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)