次世代マルチホップ無線 UNISONet 開発ストーリー

ソナス株式会社 CTO 鈴木 誠

東京大学大学院新領域創成科学研究科博士後期課程修了。10年以上に渡り無線センサネットワークの研究に従事した後、ソナス株式会社共同創業。最高技術責任者として技術面をリード。

UNISONetのベースとなる「同時送信フラッディング」との出会い

私は学部生の頃にセンサネットワークの研究をはじめて、博士課程に入った時に地震モニタリングをスタートさせ、建物の揺れを検知するために時刻同期の研究をしていました。地震モニタリングを行う上でセンサのデータを全部集めてくるというのが必要なので、センサネットワークに関する技術は一通り学びました。

UNISONetはIoT向けの無線通信技術で省電力でセンサデータを集めたり制御をしたりすることができる非常に軽量な無線通信技術です。

センサネットワークの新しい論文が出てくるたびに一通り読むのですが、信じられない眉唾の研究がありました。「同時送信フラッディング」という研究です。とても良さそうで、もし本当であればこれはすごいことになるなと感じました。

2つの無線機が同じ信号で同じタイミングで波形が壊れずに電波が重なって受信できる、離れているものが何の連携もなく送信して重なる、ということがこの研究の革新的なところです。

同時送信フラッディングという新常識

この研究をみて、自分が常識だと思っていたことが丁寧に考えればそんなことないと思いました。これは新しいものが出来そうだと試したみたところ、ちゃんと動いたのです。小さい子機たちが互いに通信している様子を見ると、これは何か新しい未来が作れそうだと思いました。

同時送信フラッディングを民間企業でやっている人は少ないですが、アカデミックの業界ではそれなりに流行っていて、ルーティングと比較して同時送信フラッディングの方が良いことは示されています。

しかし、各レイヤー、物理層、MAC層、ルーティング層というそれぞれのレイヤーで見ると必ずしも性能は良くなく、同時送信は全部のノードが転送するためパケット数でみると非常に性能が悪いです。

それでも総合的にすべてのレイヤーを合わせた時に性能が高くなるということは、総合的にシステムとして性能を評価できないと分からないところで、個別の分野に閉じている普通の研究者には難しいかもしれません。

開発の苦労

開発は、全く順調ではありませんでした。最初のものは研究レベルのものをそのまま製品に載せてしまったようなもので、製品レベルに品質を上げるところはとても苦労しました。

機械が全く動かなくなってしまうことや、手動でリセットを押さないとリカバリしないことなど、純粋にソフトウェアのバグも多かったです。大学の研究として作ることしかやってこなかったため、プロダクションレベルのソフトウェアを書いたことがなかったことが大きな要因だと思います。

本当に徐々に一歩一歩バグを取ることを積み重ね、現地でどういう場合に技術が動いていないのかを一つ一つ改善していき、その結果、ようやく今ではどのような場合でも動き続ける形になってきました。

今後の展望

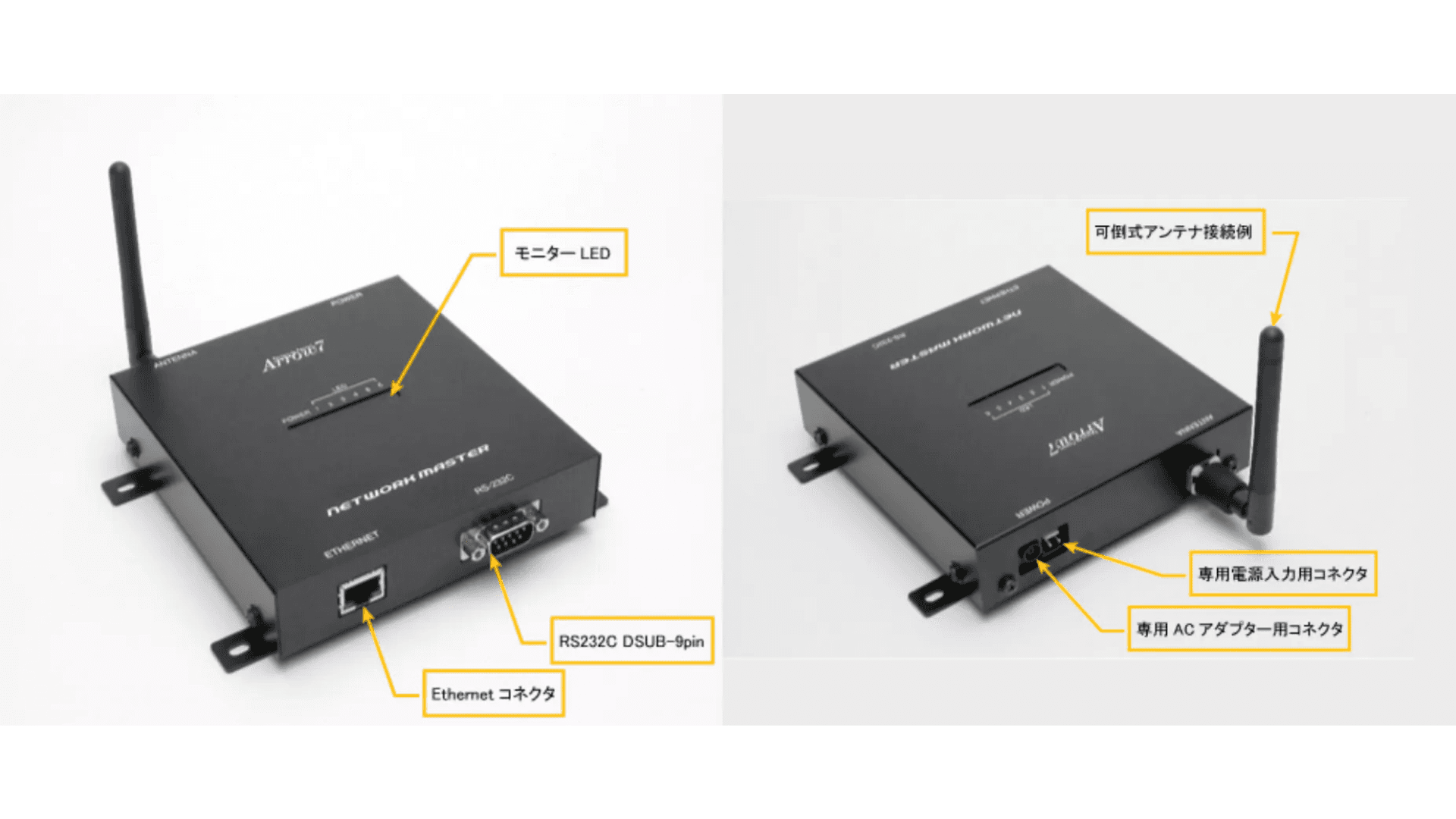

僕らだけではなくて外部の人もUNISONetを使えるようにという形で、UNISONetのモジュール化に主に取り組んでいます。

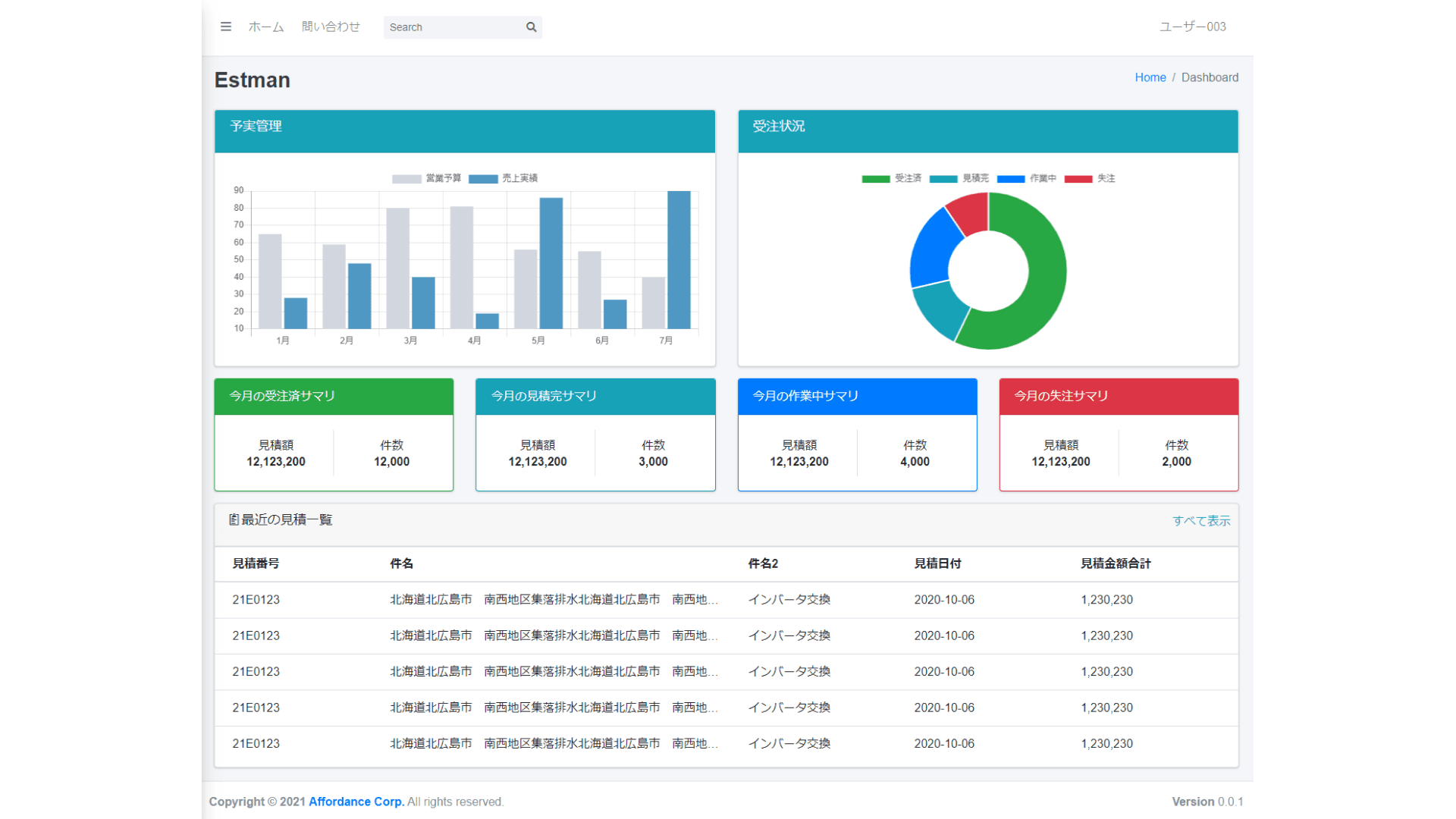

UNISONetを運用するにあたり、「通信をする」ということはほぼ確立されてきました。今後は、ネットワークの運用などを誰でもできるように運用をサポートするツールや技術を作っていくことが課題です。

目指しているのはグローバルスタンダードです。世界で一定数使われるということです。色々なところに人知れず入っていたり、UNISONetと表記されていたり、様々な形があると思います。

パートナーの皆さんと協力しながら、どういう形が良いかということを考えていきたいです。

.webp&w=3840&q=75)