蛍光表示管とは?基本や種類・寿命まであらゆる疑問を解決

今回は蛍光表示管の基本的な仕組みから、種類やそれぞれの特徴、寿命や劣化の原因、蛍光表示管がどのように利用されているのか、そして日常的な使い方までを分かりやすく解説します。

目次

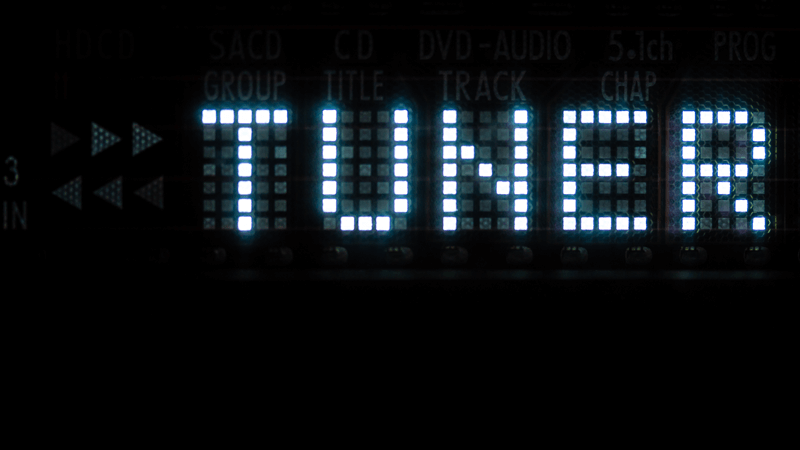

蛍光表示管(VFD)とは

蛍光表示管、通称VFD(Vacuum Fluorescent Display)は、1966年に日本の伊勢電子工業(現ノリタケ伊勢電子株式会社)によって開発され、世界初の技術として注目を集めました。

この発明は、電卓や時計などのディスプレイ技術に革命をもたらし、いわゆる「電卓戦争」時代において重要な役割を果たしました。

一時期は液晶ディスプレイに主役の座を譲りましたが、現在でも電車の車内案内表示や、家電製品のディスプレイに活用されるなど、蛍光表示管は私たちの身近な存在です。

蛍光表示管(VFD)の基本

蛍光表示管の機能性を理解するためには基本が重要です。ここでは、蛍光表示管がどのようにして光を発するのか、その仕組みと特徴について解説します。

蛍光表示管の仕組み

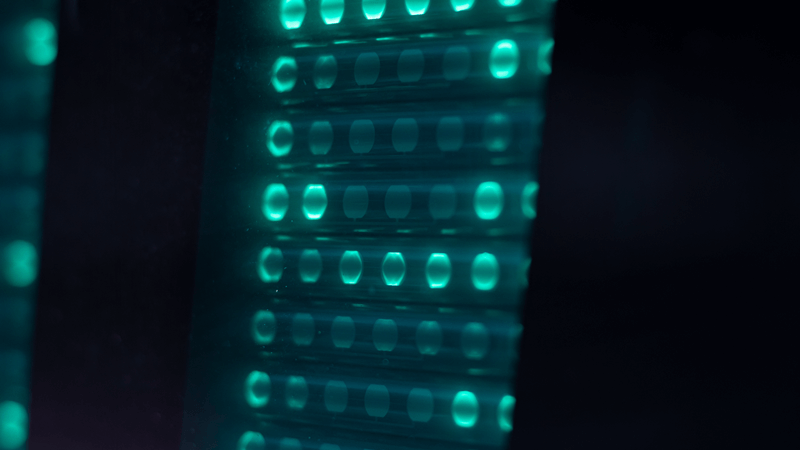

蛍光表示管は、真空中で蛍光体を使って光る表示技術です。

真空状態のガラス管内部のフィラメント(カソード)が約600度に熱され、電子が放出されます。これらの電子がアノードに向かって加速され、蛍光体に衝突することで光を発します。

この一連の流れにより、美しく明るい表示が可能となります。主な構成要素は、真空管、フィラメント、蛍光体、そして電極です。これらが組み合わさることで、文字や数字が表示されます。

蛍光表示管(VFD)の種類と特徴

蛍光表示管にはいくつかの種類がありますが、中でも特に有名なのがニキシー管です。ニキシー管は、そのユニークな見た目と温かみのある光で多くのファンを魅了しています。

各数字がガラス管内に重ねられた金属の形で配置され、背景のない数字だけが浮かび上がるように表示されるのが特徴です。

一方、現代の蛍光表示管技術は、より高度に進化しています。視野角が広く、どの角度から見ても鮮明に表示が確認できます。

また、応答スピードが速く、低温や高温の環境下でも性能が落ちにくいという特性を持っています。これらの特性から、蛍光表示管は電卓や時計、さらには産業用のディスプレイとして広く用いられています。

蛍光表示管(VFD)の使い方

蛍光表示管はその鮮やかな発光を用い、産業界において広範囲に応用されています。ここでは、蛍光表示管の効果的な回路設計方法と産業用途での使い方を解説します。

蛍光表示管(VFD)の回路設計

蛍光表示管のパフォーマンスを最大限に引き出し、長寿命を実現するには適切な回路設計が必要です。

それには、蛍光表示管を動作させるために必要な電圧を供給し、表示したい文字や数字を正確に制御することが求められます。

また、熱管理や電力消費の効率化も重要な設計要素です。これらの要件を満たすことで、蛍光表示管はそのポテンシャルを十分に発揮し、幅広い用途での利用が可能となります。

産業用途での蛍光表示管(VFD)

蛍光表示管は、その高い視認性と耐久性から、産業界では特にPOSレジスターなどのディスプレイにおいて利用されています。

小売店などで利用されるPOSレジスターでは、操作者だけでなく顧客にもクリアに情報を伝える必要があり、VFDの鮮明な表示は適していると言えるでしょう。

また、低温や高温といった厳しい環境下でも安定して動作するため、屋外設備や工場内の表示器としても優れています。

さらに、VFDはその美しい発光で製品に付加価値をもたらすため、高級家電のディスプレイや装飾用照明としても利用されています。

蛍光表示管(VFD)の寿命と劣化

蛍光表示管は寿命があり、時間とともに劣化します。ここでは、蛍光表示管の寿命に影響を与える主な要因と、その劣化を遅らせるための具体的な方法について解説します。

寿命に影響を与える要因

蛍光表示管の寿命は、主に使用環境に左右されます。高温や高湿度、さらには電圧の不安定さなどが、蛍光表示管を劣化させる原因となります。

また、長時間にわたる連続使用も、フィラメントの摩耗や蛍光体の劣化を早める要因のひとつです。

これらの環境下では、蛍光表示管内の電子がアノードに衝突する頻度が増え、蛍光体が徐々に消耗していくため、明るさが低下し、最終的に表示が見えにくくなります。

劣化を遅らせるためのポイント

蛍光表示管の寿命を延ばし、劣化を遅らせるには、適切な使用方法が求められます。

例えば、使用環境の温度と湿度を適切な範囲に保ち、電圧を安定させることで、蛍光表示管の負担を軽減することができます。

また、不必要に表示を点灯させ続けることを避けるために、不使用時には電源をオフにすることも、寿命を延ばすためのひとつの方法です。

そして保守点検は大切です。専門家による定期的なメンテナンスを行い使用に適した状態を常に保つことは重要なポイントとなります。

蛍光表示管(VFD)を取り扱う上での注意点

蛍光表示管は、その鮮やかな表示で多くの装置に利用されています。安全かつ環境に優しい使用を心がけるため、いくつかのポイントを把握しておくことが大切です。

水銀と環境への配慮

蛍光表示管は、一般に、蛍光灯が水銀を使用していることから、蛍光表示管にも水銀が含まれていると誤解されることがあります。

水銀は、特に古いタイプの蛍光灯や一部のバックライトで使用されることがありますが、これは蛍光表示管とは異なる技術です。

蛍光表示管の設計や製造過程において、水銀が直接使用されることはありません。そのため、蛍光表示管自体に水銀を含む製品は基本的に存在しないと考えられます。

ただし、他の電子デバイスやディスプレイ技術において、製品によっては水銀を含むものもあり得るため、特定の製品についての情報はメーカーの仕様書や安全データシートを確認する必要があります。

蛍光表示管製品を含む電子機器の廃棄には、環境保護の観点から、適切なリサイクルや処理が求められています。これは、有害物質の環境への影響を最小限に抑えるためです。

蛍光表示管製品を含む電子機器を利用する際には、この技術の性質を理解し、責任ある使用と廃棄を心がけることが大切です。

蛍光表示管(VFD)についてのまとめ

本記事では、蛍光表示管の基本的な仕組み、種類、使い方から、寿命や劣化の原因、さらには環境への配慮まで詳しく解説しました。

蛍光表示管は、多くの産業製品に美しさと機能性をもたらします。

今後も、蛍光表示管の先駆者であるノリタケをはじめとするその他のメーカーによる革新的な技術は、蛍光表示管の可能性をさらに広げ、新たな用途を開拓し、今後も多くの産業製品でその魅力を発揮し続けることでしょう。

関連記事

メッキ加工処理とは? 加工処理の方法・目的や関連おすすめ製品をご紹介

対象物の材料を溶液に浸潰することで表面上に金属の皮膜を作り出す加工方法のことをメッキ加工と言います。材質に皮膜を作り出すことで、材質が元々は有していなかった耐食性・熱特性・摩耗性等の特性を付与することができるようになります。この記事では、メッキ加工処理の種類やメリット・デメリットについてご紹介しています。関連するおすすめ製品も掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

2025年12月09日

【おすすめ流量計】流量計の種類と選び方のポイントをご紹介

「容積流量計」「コリオリ流量計」「超音波流量計」「タービン流量計(羽根車式流量計)」「熱式質量流量計」の特徴をご紹介します。

2025年12月01日

プリント基板とは?将来展望と求められる新たな技術

プリント基板は、私たちの身の回りにある電子機器のほとんどのものに使われているもので、電子機器に必要な部品をコンパクトに配置することが可能です。 プリント基板の存在は私たちの生活を便利にしてくれています。 今回は、社会や生活になくてはならないプリント基板について、基本的な知識や今後期待できる分野などについて解説します。

2025年12月01日

基板設計とは? 設計の役割・流れ・注意点について解説します

電子回路に用いられるプリント基板に配線・部品配置の設計を行う基板設計。基板設計の役割は多岐に渡り、代表例として「電気的特性への配慮」「製造不良の防止」「サイズの最小化」などが挙げられます。 この記事では基板設計の役割に加え、基板設計を行う流れについて紹介しています。おすすめの関連製品も掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

2025年11月26日

フォトリソグラフィとは? 工程・原理・おすすめ関連製品をご紹介します

半導体デバイス・液晶ディスプレイ・プラズマディスプレイなどの製造において使用されるパターン作成技術の1つが「フォトリソグラフィ」です。半導体の微細化が進む中で、フォトリソグラフィ技術も進化し続けています。 今回は、薄膜のパターン化に必要不可欠なフォトリソグラフィの原理、工程、そして将来展望について解説します。関連するおすすめ製品も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

2025年11月26日

ゲッター材(水分・ガス吸着材)とは?種類や用途、選び方を解説

ゲッター材(水分・ガス吸着材)は、電子部品のパッケージや真空容器といった密閉空間に存在する不要なガス分子を吸着し、デバイスの性能や長期信頼性を維持するために不可欠な機能性材料です。 本記事では、ゲッター材の導入を検討されている開発担当者の方に向けて、基本的な役割から、用途に応じた種類の違い、ゲッター材の選び方について詳しく解説します。

2025年10月28日

半導体・電子部品業界の市場規模とは? 関連おすすめ製品と併せてご紹介

半導体・電子部品は私たちが豊かな生活を送るためには欠かすことのできない部品です。昨今、半導体不足のニュースが報じられているように、半導体の市場規模はまだまだ拡大傾向にあります。この記事では、半導体の市場規模や半導体の機能・目的についてご紹介します。

2025年11月04日

シリコンウェーハとは? 製造方法と関連おすすめ製品をご紹介

半導体の製造に欠かすことのできないシリコンウェーハ。PC・スマートフォンをはじめ、自動車や太陽光発電など様々なモノに組み込まれています。性質的な理由はもちろんのこと、シリコンは地球上に非常に多く存在する物質であることからモノづくり分野において重宝されています。この記事では、シリコンウェーハの概要や製造上の注意点についてご紹介します。

2025年10月30日

異方性導電フィルムとは?メリットや用途などについて解説

異方性導電フィルムは、ICなど電子部品を基板に実装したうえで、回路を形成するフィルム素材です。タッチセンサーやカメラモジュールなど幅広く用いられています。今回は、異方性導電フィルムの特徴や用途、メリット・デメリットなどについて解説します。

2025年09月11日

オゾン発生装置とは?仕組みや特徴・業務用途・選び方まで

オゾン発生装置は、環境浄化から産業利用まで、その効果が多岐にわたります。この記事では、オゾン発生装置の仕組みや効果、水処理や業務用途、耐用年数、半導体業界での利用、レンタルオプション、そして価格について詳しく解説します。 あわせて、オゾン発生装置の選び方から安全な使用方法まで包括的にご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

2025年09月05日

フィルムコンデンサとは?特徴や構造・役割を紹介

現在需要が高まっているフィルムコンデンサですが、名前は知っていても特性や用途までは理解していない、という方もいるのではないでしょうか。 そこでこの記事では、フォルムコンデンサの特徴や種類、役割について詳しく解説します。

2025年09月05日

コンデンサの種類一覧|それぞれの用途や選び方を解説

電子回路の心臓部とも言えるコンデンサは電子機器に不可欠なものです。この記事では、コンデンサの種類とその特徴、見分け方、そして選び方に焦点を当てて解説します。

2025年09月05日

【半導体製造工程】半導体ができるまでの流れを解説します

家電やスマートフォン、PCなど、私たちの暮らしにまつわる様々な製品に組み込まれている半導体部品。その製造工程は大まかに「設計」「前工程」「後工程」の3つに分類されます。今回の記事では、各工程における役割と注意点について解説します。また、半導体製造に関連するおすすめ製品もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

2025年10月01日

パワーデバイス(パワー半導体)とは? 仕組み・種類・用途例についてご紹介します

一般的に用いられてきた「半導体」とは異なるパワーデバイス(パワー半導体)。インバータ・コンバータ等の電力変換器に用いられます。この記事では、パワーデバイスの仕組み・特性、代表的な種類についてご紹介しています。関連するおすすめ製品も掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

2025年10月01日

エッチング加工とは? 加工の種類・利用用途や関連おすすめ製品をご紹介

金属に酸・アルカリ等の腐食液を吹き付けることで腐食や融解を施す加工方法をエッチング加工と呼びます。腐食性のある素材であれば基本的に加工を施すことが可能で、極薄・極小の金属板に対しても複雑なパターンを精度高く加工できるメリットを有しています。 この記事では、エッチング加工の概要、加工できる素材について、エッチング加工の工程について紹介しています。関連するおすすめ製品も掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。 このような方におすすめです ・エッチング加工の工程について知りたい方 ・エッチング加工が可能な素材や加工例について知りたい方 ・エッチング加工を提供するおすすめの企業を探している方

2025年09月26日

半導体チップとは? 仕組みと種類について解説します

パッケージングされた半導体集積回路(IC)の総称として用いられる半導体チップ。近年はその集積化が進んでおり、より小さい、より高機能な半導体チップがものづくり現場では求められるようになっています。この記事では、半導体チップの概要や種類について紹介しています。関連のおすすめ製品も掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

2025年09月26日

精密洗浄剤とは|主要な種類や水系への移行が求められている背景について解説

精密部品製造において重要な工程の一つである精密洗浄。その中核を担う精密洗浄剤は、環境規制の強化や産業界からの要求の高度化により、転換期を迎えています。 本記事では精密洗浄剤の概要から種類、特性、そして近年注目を集める水系洗浄剤への移行背景まで、詳しく解説します。

2025年09月11日

チップ抵抗器とは?種類や用途に合わせたメーカーの選び方

電子回路の設計において欠かせないチップ抵抗器。この記事では、チップ抵抗器の基礎知識から選定ポイント、活用法まで詳しく解説します。 より効果的な回路設計のために、その重要性を再認識しチップ抵抗器に関する理解を更に深めましょう。

2025年09月17日

絶縁金属基板(IMS)とは?種類や用途、FR-4との違いを解説

近年、電子機器の高性能化・小型化が進むにつれて、部品から発生する熱の管理がますます重要な課題となっています。特にLED照明や車載機器、電源モジュールといった高出力の部品は多くの熱を発生させ、従来の回路基板ではその熱を十分に逃がせず、性能低下や故障の原因となることがあります 。このような熱問題に対する効果的な解決策として注目されているのが、「絶縁金属基板(IMS)」です。 本記事では、電子機器の信頼性を支える絶縁金属基板(IMS)について、その基本的な構造から種類、メリット、主な用途、そして選定時のポイントまで、幅広くご紹介します。

2025年10月16日

基板印字とは?その目的や種類、選び方を分かりやすく解説

電子機器の頭脳ともいえるプリント基板(PCB)。その製造工程において「基板印字」は、生産効率と品質を左右する重要な役割を担っています。かつては部品実装を補助する目的が主でしたが、近年では品質管理やトレーサビリティの要としても不可欠な技術となりました。 本記事では、基板印字の導入や見直しを検討されている製造業のご担当者様に向けて、その基本的な役割から主な印字方式の種類と特徴、用途に応じた選定ポイント、そして導入の流れまで、分かりやすくご紹介します。

2025年10月16日